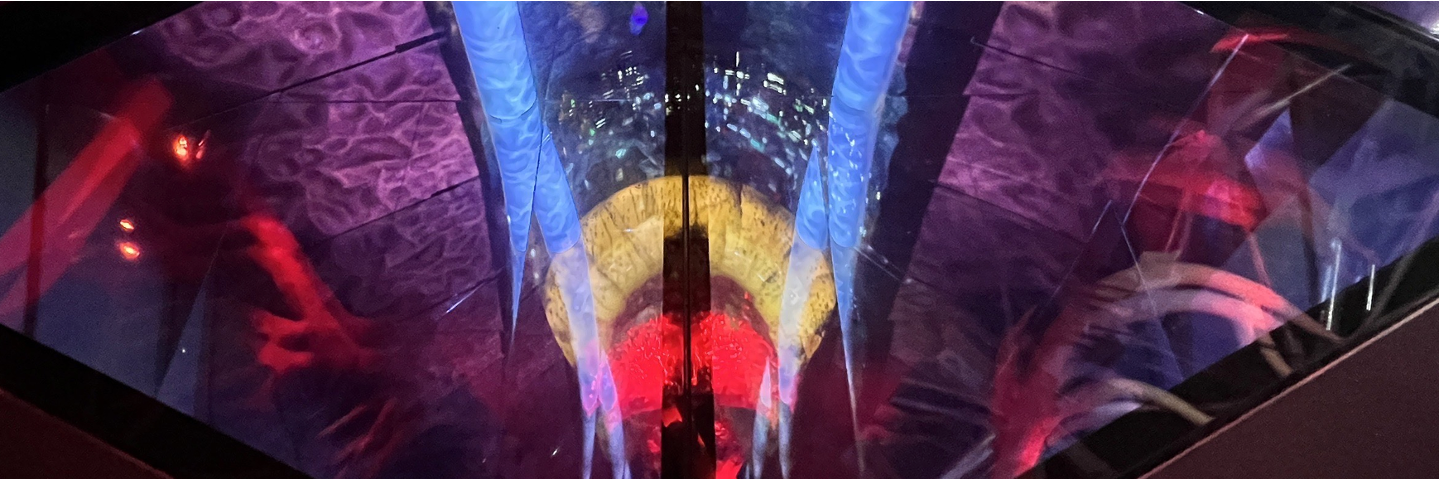

生命が生まれる前、世界は宇宙そのものだった。光が生まれ、物質が生まれ、多様な分子が広がり、その豊かな海から生命が芽吹く。生命と非生命の違いは物質 (ハードウェア) ではなく、情報を扱う仕組み (ソフトウェア) にある。計算機でもそろばんでも計算はできるが、その物質に生命はない。計算は物質に宿るものではない。情報が分化し、「読むもの」と「読まれるもの」に分かれたとき、生命の進化が始まる。 最初の生命は一つだったのか、それとも複数の LUCA が存在したのか? 生命はコアセルベートのように分子が集まることで生まれたのか? あるいは、まず生命を包む容器が必要だったのか? それとも、宇宙から運ばれてきたのか? ここでは、海の中で揺らめく 最初の生命の兆しを表現している。

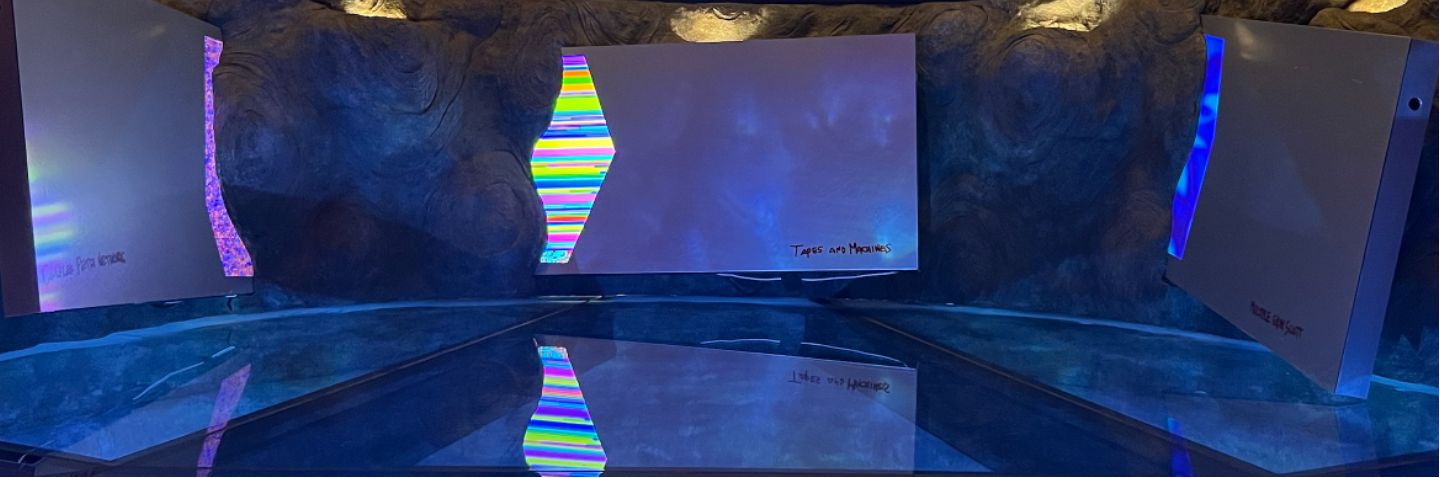

ここには3つの計算モデルがある。最初のモデルはチューリングマシン。アラン・チューリングが考案した、あらゆる計算を処理できる理論的な機械だ。もしマシンがテープを読む際にエラーを起こせば、それが進化につながるかもしれない。このシミュレーションでは、進化するマシンとテープが互いに影響を与えながら変化していく様子を示している。次のモデルは グレイ=スコット反応系。2種類の化学物質が反応し、複雑なパターンを時空間上に描き出す。ここでは、これを 30種類に拡張し、より多様な構造の生成をシミュレーションしている。3つ目は Petriネットワークによる化学反応モデル。化学反応を方程式ではなく、プロセス代数で記述し、ネットワーク状に繋がった非同期プロセスとして扱う。ここでは 10,000 種類の化学物質を用い、反応が閉じるシステムを示している。果たして、この中から生命の進化につながる理論は生まれるのか?

約5億9千万年前、生命史上初めてボディプラン(体の基本構造)が確立された時代、それがカンブリア紀だ。この時期に起こったカンブリア爆発では、三葉虫を含む多様な動物が現れた。しかし、彼ら以上に奇妙な生命体が存在した。オパビニア、ハルキゲニア、マルレラ、ピカイア、そして捕食者アノマロカリスなど、今では想像もつかない形の動物たちが海を支配していた。ここには、現実のカンブリア爆発だけでなく、人工生命 (ALIFE) 研究で見つかった生物も潜んでいる。例えば、 Lenia やその亜種。ALIFE は「可能性としての生命」を探る分野であり、そのカンブリア爆発とも言えるのが Karl Sims の Evolving Creatures だ。さまざまな身体ユニットが結びつき、運動は埋め込まれた有限状態オートマトンで制御される。海、陸、サイバースペース—生命はあらゆる環境で進化する。ここでは、現実と仮想のカンブリア爆発が交差する。

この地層には、アンモナイトの進化の歴史が刻まれている。デボン紀中期 (約4億年前) に誕生し、白亜紀末 (約6600万年前) の K-Pg 大量絶滅まで、約3億5千万年にわたり海を支配した生物だ。 中でも、異常巻きアンモナイトは、ぐねぐねとねじれた不思議な形をした絶滅生物だ。 北海道のニッポニテス・ミラビリスが有名だが、淡路島も異常巻きの産地として知られ、地元には化石をモチーフにした銅像まで建てられている。地域ごとに巻き方も異なり、日本は世界でも珍しい「異常巻き王国」だ。ここでもまた、万能性の概念が登場する。 David Raup は、貝殻の形状を 3つの変数で記述できると考えた。すべての進化した貝は Raup の立方体の中に収まるが、逆に言えば、理論上可能なすべての形が出現したわけではない。生命進化の選択と制約が、この「欠けた形」に秘められている。しかし、Raupの立方体に収まらない 存在が現れた。それが異常巻きアンモナイトだ。 単なる変異体ではなく、明確な種として進化した。これを説明するために、4番目の変数が必要となり、岡本隆はその生成モデルを提案した。理論・想像力・データが交差するこの研究は、まさに ALIFE の精神が結実した一例でもある。

人は生物の中でも特に 大きな脳を持つ。20世紀中頃、脳神経外科医 ワイルダー・ペンフィールドは、てんかん患者の手術中に脳を電気刺激し、感覚と運動の脳地図を作成した。これはペンフィールドの地図と呼ばれ、脳が感覚ホモンクルス (左) と 運動ホモンクルス (右) で構成されていることを示した。ここでは、実際の身体比率とは異なり、唇や顔などの領域が特に大きく描かれる。しかし、現在ではこの地図は単純ではないと考えられている。感覚と運動は独立しておらず、ダイナミックに結びついている。自分自身を統合的に制御するメタ・コントロール領域も運動ホモンクルスに現れる。この複雑な結びつきは、 ALIFE における生物的ロボットの原理に通じる。そして2025年、脳の新たな対応物として議論されるのが「大規模言語モデル (LLM) 」である。LLMは膨大なテキストデータを Transformer という人工回路で学習し、会話、推論、感情表現を行う AI システムだ。さらに、このLLMをヒューマノイド ALTER3 に接続したとき、「アンドロイドが自己を見出す」現象が観察された。もしLLMを感覚ホモンクルス + 運動ホモンクルスにつなぐことで「自己」が発生するのだとしたら、それは「人間」を創ることに等しい。この新たな知的存在の出現は、生命進化の方向を根本的に変えるかもしれない。

ALIFE は、人工的に生命を創り出そうとする挑戦だ。その中で、人類が生み出した最も巨大で、生命的で、自律的なシステムはインターネット かもしれない。ティム・バーナーズ=リー は、その上に WWW (World Wide Web) を構築し、1990年に CERN で HTML として発表した。それから30年以上、WWW は世界の情報基盤となり、Web ブラウザが登場し、Google、Facebook、Amazon といった企業が発展した。約15年前、Mountain View の Google 本社を訪れ、自作の Mind Time Machine を 「意識を持つ機械」として売り込んだことがある。しかし、エンジニアたちは関心を示さなかった。彼らが熱心だったのは、PageRank、Web Crawler、GFS、Hadoop といった 24時間365日、決して停止しないシステムの運用だった。 だが、このシステムが担う機能は生物の脳そのものだった。 ● 記憶の想起と順序制御 ● 情報の維持・保持 ● 記憶ベースのプロセス ● 異なる情報の統合。 意識とは「内容」ではなく、記憶を保持し、想起し、統合する仕組みなのかもしれない。 もしそうなら、WWW の上に意識が芽生える可能性はあるのか? インターネットは、広大な ALIFE であると言えそうだ。

スマートフォンの登場は、情報ネットワークの中心を WWW (ワールド・ワイド・ウェ ブ) から SNS (ソーシャル・ネットワーキング・サービス) へと移行させた。かつて人々は検索エンジンを使い、知識を求めてインターネットを探索していた。しかし、今や SNS が 情報の主要な流通経路となり、人々は友人とつながりながらコンテンツを消費するようになった。この変化は、情報の質にも影響を与えた。SNSで流通するのは、学術的な知識よりもエンターテインメント、ゴシップ、日常の会話だ。ここでは、情報の「内容」よりも共有すること自体が価値を持つ。ユーザーは「つながり」を維持するために投稿し、いいねやコメントを交わす。このダイナミズムは、スマートフォンの高度な通信技術と最適化されたアプリが支えている。ここに大規模言語モデル (LLM) が加わり、情報の流れはさらに変化している。LLMは大量のデータを学習し、検索を必要とせず即座に答えを提供する。これにより、人々はリンクを辿ることなく情報を得られるようになった。さらに、SNS上では AI が投稿を自動生成し、チャットボットがユーザーの関心に応じた情報を提供する。 その結果、SNSの情報流通は加速し、ユーザーは AI が選んだ情報に無意識のうちに囲まれるようになった。 しかし、この変化には危険もある。 情報の選別や検証のプロセスが曖昧になり、ユーザーが受動的にコンテンツを消費する傾向が強まることで、批判的思考が弱まる可能性がある。また、LLM による自動生成が進めば、SNS のコンテンツは均質化し、創造的なコミュニケーションは減少する。 人々は 情報の探索者ではなく、ただの消費者になってしまうのだろうか?

ミツバチは、単なる花粉の運び屋ではない。彼らは、生態系の情報ネットワークそのものだ。植物の受粉を助けることで農業を支え、人類の食料供給を維持している。もしミツバチがいなくなれば、食料不足は深刻化し、生態系全体が崩壊する。しかし、ミツバチが運ぶのは花粉だけではなく、情報でもある。 どこに豊かな花畑があるのか、どこに最適な巣を作るべきか、どの資源が危機に瀕しているのか。巣に持ち帰られた情報は、ダンスや騒ぎ屋たち (探索者) の活動を通じて広まり、コロニー全体の意思決定を最適化する。この仕組みは、まるで自然界のワールド・ワイド・ウェブ (WWW) のように機能している。 しかし、もしこの情報ネットワークが崩れたら? 受粉が滞り、作物は減少する → 生態系のバランスが崩れる → 人類の食糧供給が破綻する。私たちは、WWWを使い情報を蓄積し、共有している。しかし、もしその土台となる生態系のネットワークが崩壊すれば、どれほど技術が進化しても人類は生き延びることはできない。 ミツバチが築くシステムは、私たちの生存そのものを支えているのだ。だが、気づいたときにはもう遅いのかもしれない。この地層には、人類の姿はない。

数千年の時を超えて生命の情報を保持し続ける存在がある。例えば、中国の遺跡から発掘された 2000年前のハスの種は発芽し、シベリアの永久凍土から見つかった約3万2000年前のナデシコ科植物 (シルヴィニア・ステノフィラ) も現代に甦った。 卵もまた、時を超える生命のカプセルだ。クマムシの卵は極端な環境を生き抜き、乾燥や放射線に耐えて生命活動を再開できる。ダフニア (ミジンコ) の休眠卵は、数十年の眠りから孵化する。種や卵は、単なる物質ではなく「情報の貯蔵装置」である。適切な環境で読み出されるまで、生命の記憶を保ち続ける。このプロセスは、進化における情報のボトルネックであり、環境に応じて情報が編集されることで適応が生じる。 ここでは、生命が時を超えて受け継がれる姿を表現している。

数千年後、あるいは数億年後、この世界はもはや人間ではない異形の存在たちに満ちているかもしれない。かつて滅んだ生命が、情報の断片を頼りに再び進化し、新たな文明と文化を築く。そう思うと、私たちの常識や価値観は、時間の大きな流れの中では驚くほどちっぽけなものに感じられる。

およそ 50 億年後、太陽は赤色巨星となり、地球を飲み込む。今 度こそ、生命は完全に絶えるだろう。しかし、宇宙のどこかで 再び化学反応が情報を生み、生命は芽吹くはずだ。生命とは本 質的に自然現象であり、私たち自身もまたその一部にすぎない。この事実を心に留めておくことは、未来を見つめるうえで欠かせない。